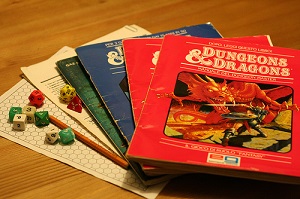

Proprio come la stagione cinematografica del 2015, la demonizzazione dei giochi di ruolo non sembra essere andata oltre gli anni ’80. Ne parlammo già qualche mese fa con l’approfondimento del nostro Luca Pappalardo, d’accordo con me sul fatto che ancora oggi in rete non sia difficile imbattersi nell’occasionale lunatico incapace di argomentazioni coerenti, pronto ad addurre schizofreniche testimonianze di coinvolgimenti demonologico-stregoneschi legati ai GdR, o a citare studi mezzo dimenticati (e ben poco considerati) con le loro presunte correlazioni tra essi e una compilation di disturbi psichiatrici comprensiva, ma non limitata a distimia, bipolarismo, ipomaniacalità, schizoaffettività, psicosi, e altre parole dal suono minaccioso che gli psico-qualcosa tanto amano borbottare. Ma, diversamente da quanto accade per le teorie cospiratorie e gli allarmismi da social network, di solito la società civile tratta simili deliri con la stessa considerazione che meritano, ossia deridendoli a ogni piè sospinto.

Sostenere che giochi di carte come Magic the Gathering o RPG come Pathfinder, i quali includono la possibilità di evocare demoni e di piegarli al proprio controllo, istighino al satanismo è una posizione teologico-metafisica, inerente cioè a un sistema di credenze, non ha fatti scientifici. In altre parole, non credo che il demonio sia felice di vedermi sconfiggere il mazzo bianco/angelo dell’avversario, ma del resto non ho alcuna prova scientifica che non sia effettivamente così. D’altro canto, dire che i giochi di ruolo possano esercitare un’influenza sul funzionamento psicologico dei giocatori ha una valenza diversa: nella fattispecie, essendo per nostra fortuna la psicologia una scienza, la questione non riguarda più delle convinzioni, ma dei fatti (e il bello di un fatto è che non ci si può credere: lo si può accettare o meno, ma il fatto rimane).

Dunque, mosso da una certa curiosità professionale, ho deciso di sondare l’ambiente accademico, a partire dagli studi colleganti giochi di ruolo e tendenze suicidarie condotte oltreoceano sulla scorta del movimento di Patricia Pulling (con tutta l’autorevolezza che può sottostare a un’indagine ispirata da una donna convinta che il Necronomicon sia un libro vero): sorprendentemente, i risultati hanno immediatamente smentito le posizioni degli anti-GdR, e non solo. Presto, è venuto fuori che non solo questa tipologia di giochi non provocano danni, ma anzi, vi sono numerose, solide evidenze che li ricollegano allo sviluppo di svariate abilità fondamentali per una vita sana, piena e di successo.

In primo luogo, il gioco di ruolo è nella maggioranza dei casi un’attività non-competitiva (non c’è qualcuno che vince o perde in senso stretto, l’obiettivo è quello di divertirsi), il che solitamente implica il trovare un modo intelligente di relazionarsi col prossimo che non passi per il rompergli la testa (in game o in real life). Al tempo stesso, essa spinge a mettersi nei panni dell’altro, un procedimento noto in psicologia appunto come “role-taking”, considerato una delle basi cognitive del sentimento di empatia, a propria volta correlato direttamente con i comportamenti prosociali (attività a favore del prossimo) e inversamente a quelli antisociali (aggressione e condotte devianti).

In primo luogo, il gioco di ruolo è nella maggioranza dei casi un’attività non-competitiva (non c’è qualcuno che vince o perde in senso stretto, l’obiettivo è quello di divertirsi), il che solitamente implica il trovare un modo intelligente di relazionarsi col prossimo che non passi per il rompergli la testa (in game o in real life). Al tempo stesso, essa spinge a mettersi nei panni dell’altro, un procedimento noto in psicologia appunto come “role-taking”, considerato una delle basi cognitive del sentimento di empatia, a propria volta correlato direttamente con i comportamenti prosociali (attività a favore del prossimo) e inversamente a quelli antisociali (aggressione e condotte devianti).

La maggior parte delle sessioni di gioco, poi, ruotano attorno a una serie complessa di attività richiedenti un certo grado di programmazione, e la capacità di differire gli obiettivi nel tempo. Tale capacità di pianificazione e di organizzazione in virtù di un risultato più grande, complesso e non immediato risulta funzionale in qualsiasi campo dell’esperienza umana, dallo studio (creare e rispettare una tabella di lettura in preparazione di un esame) al lavoro (ambizione, tendenza ad aspirare a conseguimenti sempre più elevati).

A differenza dei videogiochi, poi, i pen-and-paper ci offrono la possibilità di esercitare le nostre capacità di problem-solving secondo dei binari non-precostruiti: quando gli unici limiti sono le leggi della fisica (secondo il game master) e la nostra fantasia, non ci vuole poi molto per lanciarsi in ipotesi azzardate e sistemi non-convenzionali per superare gli ostacoli. In altre parole, i giochi di ruolo sono uno dei pochissimi ambiti ad incoraggiare sistematicamente il pensiero laterale e la creatività (a differenza dell’esperienza scolastica, che invece premia forme di ragionamento convergente e standardizzate).

Dunque decapitare un goblin e brandirne il cadavere per spruzzare sangue addosso a un nemico invisibile così da delinearne i contorni mi sarà utile nella vita reale? È esattamente ciò che la psicologia delle life-skills sostiene: una tecnica elementare per stimolare la creatività è la destrutturazione contestuale, ossia spostare un problema concreto all’interno di una situazione fantastica e non collegata in alcun modo con quella reale, in modo da far emergere collegamenti nascosti e rivalutare il tutto sotto un’ottica radicalmente diversa (l’inghippo è che poi bisogna ricondurre lo smembramento goblin di cui sopra a qualcosa di realistico, ma questa è un’altra storia).

Dunque decapitare un goblin e brandirne il cadavere per spruzzare sangue addosso a un nemico invisibile così da delinearne i contorni mi sarà utile nella vita reale? È esattamente ciò che la psicologia delle life-skills sostiene: una tecnica elementare per stimolare la creatività è la destrutturazione contestuale, ossia spostare un problema concreto all’interno di una situazione fantastica e non collegata in alcun modo con quella reale, in modo da far emergere collegamenti nascosti e rivalutare il tutto sotto un’ottica radicalmente diversa (l’inghippo è che poi bisogna ricondurre lo smembramento goblin di cui sopra a qualcosa di realistico, ma questa è un’altra storia).

E se i giochi di ruolo sono veramente così utili, perché non vengono utilizzati regolarmente in terapia? Beh, da un lato la tecnica del role-play è diffusa in numerosi contesti clinici e formativi (si parla tuttavia di assunzioni di ruolo in situazioni ipotetiche, ma realistiche), dall’altro troviamo l’RPG Research Project, progetto di ricerca di matrice statunitense focalizzato alla creazione di un manuale terapeutico basato sui GdR.

Giocare di ruolo fa bene alla nostra salute? Assolutamente sì. Non dimenticatevi dunque di farlo presente a compagni di vita, genitori, amici e colleghi che potrebbero lamentarsi della vostra tendenza a rimuginare fino a tardi su quale talento prendere o come superare il prossimo encounter: può essere un’ottima scusa per introdurre qualche volto nuovo al vostro circolo di giocatori abituale.

– Federico Brajda –