E se non sarà lui, se la prenderà qualche dio pagano e blasfemo dalle propaggini tentacolari (a tasso erotico variabile). In alternativa, inizierai a rispondere male ai genitori, drogarti, vandalizzare chiese e/o ascoltare Radio Padania. Insomma, è certo: il gioco di ruolo è il primo passo verso un futuro di inevitabile corruzione del corpo e dello spirito.

E se non sarà lui, se la prenderà qualche dio pagano e blasfemo dalle propaggini tentacolari (a tasso erotico variabile). In alternativa, inizierai a rispondere male ai genitori, drogarti, vandalizzare chiese e/o ascoltare Radio Padania. Insomma, è certo: il gioco di ruolo è il primo passo verso un futuro di inevitabile corruzione del corpo e dello spirito.

I corsi e ricorsi storici di Giambattista Vico sono ben rappresentati dalla periodica riemersione delle role playing controversies, un concetto in cui si riassumono tutte quelle minchiate teorie che a vario grado e titolo ritengono il gioco di ruolo pericoloso.

Le polemiche nascono negli Stati Uniti dei primi anni ’80, in concomitanza con l’esplosione di notorietà di Dungeons & Dragons, e attecchiscono piuttosto rapidamente negli ambienti di ispirazione cattolica più radicali. L’idea di un make-believe (“facciamo che…”) portato avanti da adolescenti e/o adulti faticava ad essere compreso da chi non conosceva il fenomeno; né i contenuti (magia, mostri, demoni) incontravano il favore degli ambienti più bigotti.

Ad accendere la miccia fu la scomparsa di James Dallas Egbert III, un sedicenne del Michigan. Durante le ricerche, un investigatore privato chiamato dalla famiglia ebbe la brillante idea di affermare che il ragazzino si era perso nei tunnel sotterranei della scuola durante una partita di gioco di ruolo dal vivo. L’affermazione era senza fondamento; tuttavia il ragazzo, pur ritrovato, si suicidò un mese dopo, e quel che rimase agli onori della cronaca fu la presunta e indimostrata relazione causale fra il suo interesse per il gaming e il dramma personale.

Fu l’inizio di una campagna di demonizzazione del gioco di ruolo che vide il proliferare di organizzazioni votate alla sua abolizione (prima fra tutti la Bothered About Dungeons And Dragons, o BADD, fondata da Patricia Pulling nel 1983 dopo il suicidio del figlio, del quale la donna incolpava proprio il gioco).

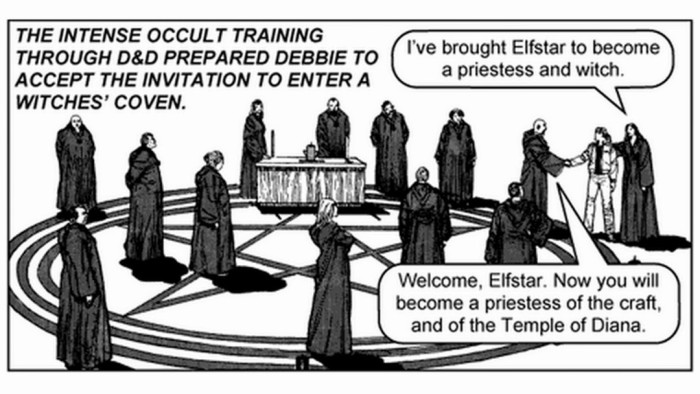

Illustrazione tratta da Dark Dungeons, un trattato anti-gioco di ruolo scritto nel 1984 da un fumettista cristiano evangelico. Sì, avete letto bene.

Il mantra era sempre lo stesso: tutta quella violenza, quei demoni e quella magia destabilizzano i nostri ragazzi, li incoraggiano a pratiche occulte, a commettere atti violenti e blablabla. Per fortuna alcuni studi scientifici sono intervenuti a smentire radicalmente quest’ammasso di balle: nel 1990 la American Association of Suicidology ha concluso per l’assenza di relazioni causali fra il gioco di ruolo e il suicidio – e meno male –, e da lì in poi la questione si è abbastanza sopita. Anche perché negli anni successivi sono nati i primi prodotti videoludici, e con in giro roba come Grand Theft Auto la retorica della relazione causale fra la violenza nel ludico e la violenza nella realtà non aveva bisogno di character sheets e Manuali dei Mostri.

Se questa retorica sia fondata, infondata o parzialmente fondata non è dato sapere. Ogni due mesi i giornali annunciano nuovi studi con esiti contraddittori (anche se il più recente, portato avanti dalla American Psychology Association quale review di cento studi precedenti, sembra deporre a favore della fondatezza).

Può darsi che, in effetti, passare ore e ore davanti ad uno schermo con in mano un controller facendo esplodere automobili e tagliuzzando persone possa leggermente desensibilizzare un bambino, magari incrementando anche la sua propensione alla violenza. Può anche darsi però che se tuo figlio di otto anni passa delle ore su un videogioco targato PEGI 18 (cioè non acquistabile da minorenni) tu sia un po’ un genitore del cazzo.

Comunque sia, il problema del videoludico fa testo a sé. I giochi di ruolo, diversamente dai videogiochi, hanno a che fare con la capacità di astrazione, di immaginazione, di immedesimazione in un personaggio e in un contesto narrativo. Permettono di esplorare con la propria fantasia dinamiche relazionali, eventi e situazioni non accessibili nella realtà, o magari troppo spaventose per essere evocate senza il “filtro” del proprio personaggio. Potrei andare avanti, ma per l’apologia del gioco di ruolo vi toccherà aspettare un altro articolo.

Fatto sta che, secondo alcuni, tutta questa immedesimazione, al di là dei contenuti, finisce per essere comunque pericolosa. Non troppo tempo fa gli smottamenti tettonico-digitali di Facebook hanno fatto riemergere dal fango un dossier del GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa) denominato “Movimenti Religiosi Alternativi”. Il merito è dei Papa Boys, un gruppo di allegri giovanotti che si definiscono “missionari di parabole antiche e nuove”, i quali lo hanno solertemente ripubblicato sul proprio sito sotto il titolo “Giochi di ruolo: l’insidia è a portata di mano. I genitori lo sanno?”. Non si capisce bene se l’articolo sia uscito dalla penna di uno psicoterapeuta che vuole aprirsi nuovi spazi professionali e contestualmente sbaragliare la concorrenza (“Il fatto più inquietante è che la metodologia di tali giochi presenta forti assonanze e probabilmente una origine comune con modalità utilizzate all’interno di particolari forme di psicoterapia di gruppo […] Diviene impensabile che strumenti così delicati, utilizzati da terapeuti abilitati, nei limiti di ben precisi vincoli deontologici, e con competenze specifiche, vengano impiegati in modo aspecifico, dati in pasto, attraverso dettagliatissimi “manuali”, a chiunque li acquisti”), o da quella di uno spacciatore alla ricerca di nuova clientela (“Da ultimo va rilevato che l’impiego di sostanze psicoattive, in particolare le metanfetamine e le incontrollabili nuove generazioni di stimolanti sintetici, si sposa perfettamente con le esigenze dei partecipanti al giochi di ruolo”). Se avete voglia di ridere vi invito a leggerlo tutto; quanto ad una critica di contenuto più dettagliata, basti dire che persino i Papa Boys, dopo circa due mesi, hanno fatto un passo indietro.

Facendo qualche indagine sugli autori, si scopre che uno dei due (Gilberto Gerra) non è proprio il primo scemo che passa: esperto in tossicodipendenze, ex direttore del SERT di Parma, ex direttore dell’Osservatorio sul fenomeno droga e tossicodipendenze presso il Dipartimento nazionale politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, radicale oppositore della legalizzazione delle droghe leggere, dell’uso del metadone e dunque per ovvia analogia anche del gioco di ruolo. Uno che, al netto di tutta la sua esperienza professionale, di giochi di ruolo probabilmente non sa granché.

Il che è proprio il problema principale della scarsa comprensione ricevuta dal role playing nel contesto della società civile odierna. Chi si esprime su di esso dall’alto di una riconosciuta (presunta) professionalità è totalmente alieno al fenomeno. Chi, invece, conosce il fenomeno per esperienza diretta (e magari prova anche a metterne in luce le potenzialità) è considerato scarsamente attendibile, proprio perché parte del medesimo. Il risultato è una situazione un po’ perversa dalla quale discende una certa incomunicabilità fra i due mondi.

C’è speranza per un cambiamento? Forse. La diffusione di consapevolezza circa la reale natura di un gioco di ruolo anche fra i “non addetti ai lavoro” sarebbe un bel primo passo (ma non è sempre facile, ché anche gli addetti ai lavori ogni tanto scontano una certa spocchia). Il mio invito ai lettori di Isola Illyon è proprio questo: individuate degli amici che non hanno mai giocato di ruolo (tutti ne conosciamo almeno un paio), invitateli a casa per una pizza e poi fateli precipitare a tradimento in una sessione. Qualcuno si annoierà, ma qualcun altro potrebbe scoprire un mondo nuovo.

Detto questo, Burzum (alias Varg Vikernes, cantante della scena black metal norvegese, famoso per aver bruciato qualche chiesa, ammazzato un amico ed essere fermamente convinto dell’esistenza di un complotto sionista atto a distruggere la razza ariana) ha da poco pubblicato un gioco di ruolo. Sì, ok, la relazione causa-effetto è inversa, non è pazzo perché gioca di ruolo, è un pazzo che scrive un gioco di ruolo, e via dicendo. Però magari agli amici non fategli giocare proprio quello.

– Luca Pappalardo –