Qualcuno la apprezza, qualcuno la critica, qualcuno la imita e qualcuno ne nega l’influenza, ma tutti dobbiamo accettare il valore che l’opera di J.R.R. Tolkien riveste per il concetto stesso di epic fantasy: non tanto (meglio, non solo) quanto punto di riferimento e ispirazione per le successive generazioni di romanzieri, quanto come codificatrice primaria di quei temi, quelle trame, e quei tropi che, a tutt’oggi, costituiscono il canone del genere. Un canone che, d’altro canto, è risultato tutt’altro che inalterato al trascorrere del tempo, e le cui declinazioni appaiono peraltro evidenti nelle opere principali di tre dei più grandi autori contemporanei: esaltazione della sua forma più classica nella “Ruota del Tempo” di Robert Jordan; imbastardimento (in senso positivo) e accostamento a tematiche più gritty ne “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” di George Martin; de-strutturazione radicale e successiva ricostruzione nel “Libro Malazan dei Caduti” di Steven Erikson.

Qualcuno la apprezza, qualcuno la critica, qualcuno la imita e qualcuno ne nega l’influenza, ma tutti dobbiamo accettare il valore che l’opera di J.R.R. Tolkien riveste per il concetto stesso di epic fantasy: non tanto (meglio, non solo) quanto punto di riferimento e ispirazione per le successive generazioni di romanzieri, quanto come codificatrice primaria di quei temi, quelle trame, e quei tropi che, a tutt’oggi, costituiscono il canone del genere. Un canone che, d’altro canto, è risultato tutt’altro che inalterato al trascorrere del tempo, e le cui declinazioni appaiono peraltro evidenti nelle opere principali di tre dei più grandi autori contemporanei: esaltazione della sua forma più classica nella “Ruota del Tempo” di Robert Jordan; imbastardimento (in senso positivo) e accostamento a tematiche più gritty ne “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” di George Martin; de-strutturazione radicale e successiva ricostruzione nel “Libro Malazan dei Caduti” di Steven Erikson.

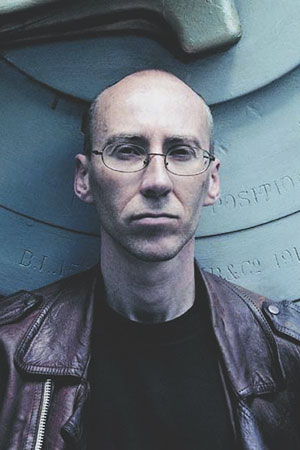

È proprio a quest’ultimo che, in vista della visita che farà tra un mese in quel di Lucca (tutti i dettagli qui), dedichiamo il presente articolo: a un autore, cioè, capace di conquistare con pacata autorevolezza le classifiche sulle migliori saghe fantasy di sempre, tragicamente condannato dalla propria stessa maestria a un certo grado di anonimato presso il grande pubblico, che difficilmente lo vedrà mai accostato al successo di un “Trono di Spade”.

Eppure, poche opere meritano la definizione di “epico” quanto il “Libro Malazan dei Caduti”: epico è lo sfondo della storia, che si estende su diversi continenti in un mondo vasto quanto dettagliato, coprendo un arco complessivo di centinaia di migliaia di anni; epico è il cast, sia per il numero di personaggi che per la varietà dei ruoli; epiche sono le trame e il loro intreccio, la magnitudine di eventi che tra cataclismi apocalittici e guerre devastanti lascia fin troppo spesso il lettore a bocca aperta; epica è la capacità di narrare, con naturalezza e costante perizia, ogni genere di eventi e situazioni, strappando di volta in volta, senza sforzo, un sorriso, una lacrima, e un sincero urlo di dolore (o di trionfo – perché alla fine, tutto sommato, forse i buoni possono ancora vincere).

Per quest’ultima affermazione, però, dovrete prendermi in parola: mai mi perdonereste gli spoiler che farei scendendo nei dettagli di eventi indelebili nella mente di chiunque abbia avuto la fortuna (e la forza di volontà) di leggerne (un nome, e niente più: la Catena dei Cani). Qui è proprio il caso di parlare di forza di volontà perché, pur con tutti i suoi pregi, Erikson è un anatema per il lettore occasionale: poche esperienze possono risultare frustranti come i suoi “Giardini della Luna” (libro primo della serie), scritto, a suo dire, col preciso intento di dissuadere i lettori dal continuare. Un rifiuto a scendere a compromessi, il suo, che gli è valso non solo una polarizzazione del pubblico (o lo ami, o lo detesti), ma anche una certa difficoltà nella commercializzazione. Celebre è il caso, qui in Italia, della casa editrice Armenia, che dopo una prima edizione non eccelsa e abortita a metà del libro settimo (di dieci) a causa di complicazioni di natura economica, solo a partire dal 2015 ha accettato non pochi rischi (e, finanziariamente parlando, anche qualche perdita) per venire incontro ai fan con una ristampa completa e degna dell’originale, sia sul piano della traduzione che su quello dell’impaginazione e degli artwork.

Per quest’ultima affermazione, però, dovrete prendermi in parola: mai mi perdonereste gli spoiler che farei scendendo nei dettagli di eventi indelebili nella mente di chiunque abbia avuto la fortuna (e la forza di volontà) di leggerne (un nome, e niente più: la Catena dei Cani). Qui è proprio il caso di parlare di forza di volontà perché, pur con tutti i suoi pregi, Erikson è un anatema per il lettore occasionale: poche esperienze possono risultare frustranti come i suoi “Giardini della Luna” (libro primo della serie), scritto, a suo dire, col preciso intento di dissuadere i lettori dal continuare. Un rifiuto a scendere a compromessi, il suo, che gli è valso non solo una polarizzazione del pubblico (o lo ami, o lo detesti), ma anche una certa difficoltà nella commercializzazione. Celebre è il caso, qui in Italia, della casa editrice Armenia, che dopo una prima edizione non eccelsa e abortita a metà del libro settimo (di dieci) a causa di complicazioni di natura economica, solo a partire dal 2015 ha accettato non pochi rischi (e, finanziariamente parlando, anche qualche perdita) per venire incontro ai fan con una ristampa completa e degna dell’originale, sia sul piano della traduzione che su quello dell’impaginazione e degli artwork.

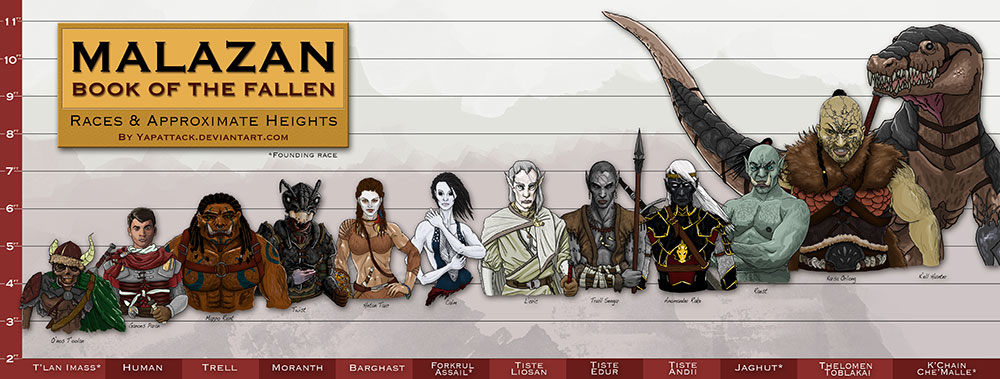

Tra i problemi principali che il pubblico incontra nell’approcciarsi all’opera risultano certamente la complessità dell’ambientazione (nata da una campagna di D&D prima e GURPS poi, giocata assieme al collega scrittore Ian Esslemont, autore di una serie di libri aggiuntivi alla saga principale) e una certa ritrosia di Erikson ad affrontare le trame in maniera lineare.

Il risultato finale è un intricato arazzo costruito attorno al tema centrale della Storia (non a caso, l’autore in questione è antropologo e archeologo): Erikson mira a mostrarci come guerre e soprusi, nelle loro pur diverse incarnazioni, si ripresentino in maniera costante per tutte le razze senzienti, in una critica ragionata della futilità della violenza, astenendosi però dal demonizzare indiscriminatamente chi vi si ritrova coinvolto (frequente è infatti il punto di vista di guerrieri e soldati, che come vittime primarie di un conflitto sono i primi a coglierne l’assurda ingiustizia).

Un universo grigio, in definitiva, moralmente ambiguo, dallo spassionato realismo che sfida il lettore, capitolo per capitolo, a giudicare da sé quale lezione trarne (se pure una lezione da trarre, dopotutto, ci sia).

–Federico Brajda–