Beware! Nell’articolo seguente si discutono diffusamente elementi di trama dell’episodio 5×06 “Le Serpi delle Sabbie” de “Il Trono di Spade”, del libro “La Danza dei Draghi”, e forse mi lascio scappare qualcosa anche riguardo a “Star Wars Episodio IV”. Se volete proseguire senza aver letto l’ultimo capitolo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e/o aver visto l’ultima stagione di “Game of Thrones”, lo fate a vostro rischio e pericolo: perché la notte è oscura e piena di spoiler.

Nella sesta puntata della quinta stagione de “Il Trono di Spade” (se non l’avete fatto, consiglio caldamente di leggere la recensione di Stefano qui) si è consumato il matrimonio tra Ramsay “Snow” Bolton e Sansa Stark. In altre parole, il novello sposo ha violentato la propria moglie di fronte a un traumatizzato Theon/Reek. L’Internet ha prontamente risposto spaccandosi a metà: da una parte, troviamo persone indignate di fronte alla rappresentazione di un viscerale atto di violenza, che dichiarano di non voler avere più nulla a che fare con “Game of Thrones”. Dall’altra, ci sono numerosi fan (e in particolare, i lettori dei libri) che si domandano che cosa esattamente queste altre persone si aspettassero da Ramsay (personaggio la cui caratterizzazione si riassume in “matto come un cavallo sotto amfetamina”), e soprattutto, con che serie televisiva abbiano avuto a che fare fino a questo punto.

Dopotutto, nel corso delle prime quattro stagioni abbiamo assistito praticamente a qualsiasi crimine e/o atrocità concepibile da mente umana: aggressione, tortura, omicidio, infanticidio, uxoricidio, traffico di esseri umani, schiavitù (sessuale e non), maltrattamento infantile, Joffrey Lannister… Abbiamo anche già visto una violenza sessuale post-matrimoniale pressoché indifferente da quella subita da Sansa Stark: vi ricordate quella volta che un certo Viserys ha venduto sua sorella Daenerys a un signore della guerra barbaro, che subitamente alla prima notte di nozze ha proceduto ad accoppiarsi non-consensualmente con essa?

La violenza è una creatura pericolosa quando si parla di fantastico e narrativa. La sua rappresentazione spesso ci infastidisce e ripugna (giustamente, sia chiaro: qua non si intende certo sminuire un gesto esecrabile come stupro e omicidio), e al tempo stesso è elemento centrale di innumerevoli prodotti videoludici e non. Non a caso, in questi ultimi anni abbiamo visto il successo di una scuola di autori fantasy (ad esempio, Martin e Abercrombie) che del dark & gritty hanno fatto un marchio di fabbrica, autori apprezzati anche (soprattutto?) per la scelta di rappresentare gli aspetti meno nobili di un genere che tradizionalmente tende a partire per la tangente dell’idealizzazione. Questi ultimi, tuttavia, spesso rischiano di divenire oggetto di polemiche più o meno generiche per i contenuti delle proprie opere.

Da un punto di vista psicologico la nostra reazione di fronte alla violenza è determinata da una capacità detta “empatia”, tendenza innata a esperire uno stato emotivo compatibile con quello di un’altra persona: se vedo un altro individuo soffrire, riconosco la sua sofferenza come uno stato spiacevole e, in una certa misura, mi sento male e/o a disagio. Il bravo autore riconosce l’empatia e la sfrutta: rappresentando i propri protagonisti in un modo inteso a suscitare l’empatia del lettore, quest’ultimo sarà coinvolto anche sul piano emotivo dalle loro peripezie, gioirà delle loro vittorie e piangerà per le loro sconfitte. La rabbia di fronte alla violenza subita da un protagonista è quindi un punto a favore per gli autori: significa che dopo cinque stagioni trascorse assieme, ci siamo in un certo senso affezionati al personaggio di Sansa, quasi come se fosse una persona reale. Quando invece abbiamo visto Dany subire la stessa sorte nella prima stagione, lei non significava praticamente nulla per gli spettatori, che quindi si sono sentiti meno toccati dalla sua sorte.

Utilizzata in senso opposto, l’empatia ci permette anche di tollerare aspetti altrimenti indicibili di violenza: pensate a “Star Wars IV: Una nuova Speranza”. Luke Skywalker (l’eroe della situazione) massacra nel giro di pochi secondi centinaia di migliaia di persone, senza alcuna esitazione o ripensamento, facendo saltare in aria la loro stazione spaziale. Ai tempi pensate forse che ci sia stata una sollevazione popolare contro quei maniaci di George Lucas o John Barry, che esaltavano un tale maniaco assassino?

Esistono dei sistemi (lo psicologo Albert Bandura ne identifica otto), attraverso i quali si può limitare l’empatia e accrescere il consenso all’azione violenta: tra gli altri, fornire una giustificazione morale all’atto violento, oppure aumentare la distanza (fisica e psicologica) tra vittima e carnefice. Stormtrooper di Guerre Stellari, orchetti de Il Signore degli Anelli, guerrieri persiani di 300… queste legioni di carne da macello hanno tutte in comune la stessa cosa: lo spettatore non è in grado di distinguerli tra di loro! Quando sullo schermo vede i protagonisti massacrarne a badilate, non riconosce la violenza contro singoli esseri umani (o umanoidi), ma al più contro una massa amorfa e priva di identità, verso la quale è letteralmente impossibile provare empatia.

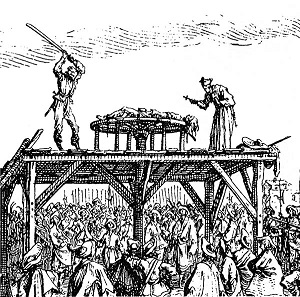

Ora, questo è inevitabile: una trama si basa per forza di cose sul superamento di ostacoli, e quindi in senso lato su un conflitto. Il fantasy assume come matrice di ispirazione il periodo medievale, epoca in cui praticamente qualsiasi problema era risolto con l’applicazione della violenza (c’è pestilenza? Bruciamo una minoranza etnica. Malattia mentale? Trapanategli il cranio). Ciò non significa che ogni singola opera fantasy si basi sul party di personaggi intenti a falciare ogni cosa vivente o non-morta che si ponga loro davanti: tuttavia, la violenza assume più facilmente un ruolo strumentale all’interno della narrazione fantasy piuttosto che fantascientifica.

Isaac Asimov definiva la violenza “l’ultimo rifugio degli incapaci”; per Robert Heinlein, essa era invece la principale forma di risoluzione dei problemi. Entrambi hanno sostanzialmente ragione: la violenza è un tipo di risposta semplice, applicabile da chiunque con un minimo di fatica intellettuale, e proprio per questo motivo è anche la più frequente della storia dell’uomo. Qualsiasi opera di narrativa è per sua natura una semplificazione della realtà, pertanto è naturale che essa sfrutti in maniera strumentale una risposta immediata come la violenza per far progredire la trama. Se tutti quanti nel Westeros si mettessero a un tavolo a parlare dei propri problemi, i libri sarebbero lunghi il quadruplo e decisamente più noiosi (del resto, è una soluzione proposta da Catelyn Stark…). Stesso discorso vale poi per i videogiochi: pensate se Dark Souls implementasse la funzione di patteggiare e mediare il proprio conflitto personale con ogni singolo nemico…

Di violenza media-correlata ne hanno parlato in tanti, al punto che non mi sembra il caso di proferir parola a riguardo (se siete interessati, consiglio gli studi di Craig Anderson e Chris Ferguson). Più che di violenza, ha forse senso parlare di finalità della stessa. Mostrare un atto violento in quanto fine a se stesso è, nel migliore dei casi, una forma di sadismo: ciò non lo rende necessariamente inaccettabile (a seconda dell’atto e delle circostanze), ma anche pertinente un tipo di pubblico molto specifico. Portare in scena una violenza quando essa è funzionale alla trama e/o alla caratterizzazione del personaggio, ossia in maniera strumentale, è un artificio a disposizione dell’autore. In questo senso, tendenzialmente ogni atto di violenza può trovare la sua giustificazione e essere condannato in quanto tale, ma non certo per la sua rappresentazione.

– Federico Brajda –