Nel corso degli anni, il mondo dei videogiochi sembra aver sempre più enfatizzato l’importanza dello sviluppo della trama. Ci troviamo di fronte a titoli come The Last of Us, dall’impianto narrativo articolato e coinvolgente, e a serie come quella di Dragon Age, in cui la trama è plasmata dalle scelte del giocatore, e si ripercuote direttamente sulle opzioni a sua disposizione.

Stupisce poco, pertanto, che nel corso del tempo gli sviluppatori si siano rivolti al mondo della letteratura fantastica, del cinema e dei fumetti, della narrativa in senso stretto, come ispirazione per trame e ambientazioni che catturassero la fantasia dei propri fruitori, da affiancare alle sempre crescenti prestazioni in termini di gameplay e grafica. Tale connubio, tuttavia, non sempre si è rivelato felice, e accanto a indiscussi capolavori e titoli degni di nota ha prodotto anche alcuni passi falsi.

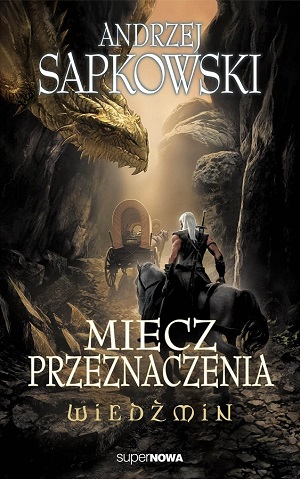

Nella prima categoria rientra a pieno titolo la serie di The Witcher, gioco di ruolo di ambientazione fantasy di CD Projekt RED ispirato alla saga dello strigo Geralt di Rivia, nato dalla penna di Andrzej Sapkowski e di cui spesso avrete già letto sulle nostre pagine. Con un titolo all’attivo nel 2007, uno nel 2011, e un terzo in arrivo a maggio, la saga ha saputo catturare e mantenere l’interesse sia dei neofiti delle opere dell’autore polacco (approdato nel nostro Paese a partire dal 2010), sia degli appassionati, e sembra ben avviata a mantenere e superare le elevate aspettative per l’immediato futuro.

Ma qual è il segreto del successo dello strigo virtuale? Cosa gli ha permesso di evitare l’infero dimenticatoio dove abbiamo scacciato opere tutt’altro che memorabili ispirate ai romanzi di Robert Howard, J. K. Rowling, o George Martin (per dirne alcuni – l’elenco può estendersi a dismisura…), per portarlo sulla vetta dell’Olimpo degli RPG, a trattare alla pari con giochi come Skyrim, Dragon Age, o Dark Souls?

In primo luogo, CD Projekt RED aveva dalla sua la novità, o per meglio dire la responsabilità della novità. Produrre un gioco appoggiandosi a un franchise facilita la vita sotto molto punti di vista, non ultimo quello pubblicitario: al momento della vendita, infatti, si ha automaticamente dalla propria un pubblico di appassionati che saranno attratti dal titolo dell’opera, senza stare più di tanto a interrogarsi su quali saranno i suoi meriti effettivi come gioco. È come far uscire l’ultimo episodio di una serie di successo senza però dover fare la fatica di crearsi una base di compratori attraverso giochi di qualità precedenti. Chiaramente, sul lungo periodo un gioco non eccezionale non renderà quanto un capolavoro, ma fornirà comunque un margine di guadagno adeguato, per un tasso di impegno relativamente ridotto.

Ora, con The Witcher questo discorso non valeva, o almeno valeva solo in parte: prima del 2007, erano in pochi in Italia (o, in generale, all’infuori della Polonia e dell’Europa Orientale) a sapere chi fosse Geralt di Rivia. Le sue avventure (risalenti agli anni ’90) erano un vero e proprio fenomeno cult nella terra d’origine e in Russia, ma gli sviluppatori non avrebbero avuto vita facile affidandosi solamente al titolo per vendere il prodotto in Europa e in America.

Avevano quindi la responsabilità di rendere un’ambientazione e uno stile narrativo ben definito, nonché di elevata qualità, attraverso un medium (quello videoludico) radicalmente differente da quello originale (cartaceo). In tal senso, i loro sforzi possono essere paragonati a quelli della 4A Games con Metro 2033 (titolo del 2010, basato sull’omonimo libro di Dmity Glukhovsky). Se però la casa di produzione ucraina, in quest’ultimo caso, ha preferito mantenere una trama fedele all’originale (per poi separarsene in un secondo momento con Metro: Last Light, secondo capitolo della saga), la Projekt RED ai tempi aveva ritenuto di seguire un’altra via.

Le avventure del Geralt dei videogiochi non sono quelle del Geralt dei libri. L’anacronistico e serafico strigo è sempre lui, il mondo in cui vive le proprie avventure è quello, così diverso eppure tragicamente uguale al nostro, con le sue tinte sfumate e i toni ambigui. I personaggi, i riferimenti, la Storia, sono filologicamente identiche ai romanzi (nonostante alcuni anacronismi che siamo disposti a perdonare): non si tratta quindi di una semplice interpretazione “liberamente tratta” (come per la serie STALKER, sparatutto con elementi GdR, ispirati a un film dallo stesso titolo del ’79 e al romanzo “Picnic sul ciglio della strada”, del ’71), ma una vera e propria traslazione in ambito virtuale. Per quanto riguarda la trama, tuttavia, anziché esplorare qualche spazio vuoto lasciato da Sapkowski nei propri racconti, i giochi hanno messo in scena un intero ciclo narrativo successivo a quello dei libri e al loro finale quantomeno… netto (niente spoiler, ma consiglio caldamente la lettura delle opere). Ciò permette di dare un senso di continuità all’opera, senza tuttavia privare del piacere dell’esperienza di gioco chi dei libri non vuole proprio sentirne parlare. I giochi sono, a tutti gli effetti, stand alone, in cui i riferimenti a fatti e personaggi dei racconti abbondano, per la delizia dei lettori, ma non influiscono in alcun modo sulla trama generale, che pertanto non è costretta a scegliere tra la prevedibilità del canone e l’originalità a prezzo dell’incongruenza con l’originale.

La trilogia virtuale di Geralt può essere vista come una continuazione e un completamento della pentalogia cartacea, un periodo nuovo nella vita dello strigo, contrassegnato da nuove sfide, ma anche dalla conclusione definitiva di certi conti in sospeso. Opzione, quest’ultima, che non incontra l’approvazione dell’autore. In un’intervista rilasciata a Eurogamer risalente al 2012, infatti, Sapkowski (che comunque non può fare a meno di elogiare l’impegno e il risultato degli sforzi della software house) rende palese il proprio punto di vista riguardo la commistione di media differenti per raccontare una storia: ovvero, qualcosa di sciocco e impossibile. Trame, personaggi, ambientazioni, nascono (per parafrasare le sue parole) dall’inimitabile talento di un dato autore, e possono essere trasmesse unicamente nella loro forma originale. Certo, a partire da questo possono essere tratti lavori e opere di indubbia qualità, che non devono in alcun modo essere considerati canonici: il vero Geralt, in altre parole, è il suo. La sua storia è quella raccontata dai libri, e media differenti non devono, né possono, introdurre prologhi o epiloghi.

Una posizione, quindi, ben definita e che non si presta a particolari mediazioni, ma che fornisce anche una risposta abbastanza semplice al metro secondo il quale dovremmo giudicare un videogioco: ossia per i suoi pregi intrinseci di videogame, come qualcosa di a se stante, avulso da ciò a cui è stato ispirato (stesso discorso potrebbe valere per un film o, per assurdo, una serie televisiva che soprassederà alla trama dei libri perché l’autore non li ha ancora scritti… ehrm ehrm…). Secondo quest’ottica, dunque, The Witcher, Shadow of Mordor, Star Wars Battlefront, avrebbero avuto lo stesso successo anche se avessero parlato di tutt’altri argomenti: un gioco è bello per il gameplay, per gli effetti e la grafica, e anche per la trama, ma non perché propone qualcosa che in realtà non sarà mai in grado di riprodurre fino in fondo. In questo punto di vista del vero c’è di sicuro: come abbiamo detto precedentemente, l’appoggiarsi a un franchise dà una spinta iniziale, ma non è garanzia di successo.

E tuttavia, quando ci sediamo e accendiamo il PC, non lo facciamo unicamente per cliccare come indemoniati sul mostro di turno per stordirlo di mazzate e collezionare quest. Parte del nostro divertimento sta anche in quella magia, che gli incantatori della CD Projekt in questo caso sono riusciti a intessere tanto magistralmente, che ci fa calare nei panni del Lupo Bianco. Se la spada del destino ha due lame, come ci dice Sapkowski, una sono i libri. L’altra siamo noi, ed è questa l’occasione che ci offrono i giochi.

– Federico Brajda –