Accogliamo con canti degni dei sovrani di Minas Tirith Gianluca Comastri, esperto di linguistica tolkieniana (e non solo) e membro dello staff del portale web Eldalië, una vera e propria comunità web interamente dedicata alla figura di J. R. R. Tolkien e a tutto ciò che ruota intorno alla sua figura e alle sue opere, pensata per creare – secondo gli intenti del sito stesso – un ambiente dove raccontare e vivere le atmosfere della Terra di Mezzo, un mondo non solo letterario che ispira anche uno stile di vita.

Ciao Gianluca, benvenuto su Isola Illyon! Partiamo con una domanda fondamentale: nella civiltà greca antica, il termine mythos (mito) inizialmente stava a significare “parola che dice la verità” e solo successivamente diventa “narrazione sacra che racconta ciò che è vero”. Ti chiedo, è così anche per Tolkien? Nasce prima la parola o la storia?

Ciao Gianluca, benvenuto su Isola Illyon! Partiamo con una domanda fondamentale: nella civiltà greca antica, il termine mythos (mito) inizialmente stava a significare “parola che dice la verità” e solo successivamente diventa “narrazione sacra che racconta ciò che è vero”. Ti chiedo, è così anche per Tolkien? Nasce prima la parola o la storia?

Ben trovati a voi! Vedo che partiamo subito gettandoci a capofitto nel cuore della questione. Il rapporto tra popoli, miti/leggende e lingue, il legame inscindibile tra queste tre “dimensioni”, ciascuna della quale esiste solo in rapporto alle altre due, è il vero cardine della concezione tolkieniana. Secondo la teoria del linguaggio su cui il professore basava la sua poetica, tutte e tre si sviluppano assieme e di pari passo. Basti pensare all’episodio del risveglio degli elfi a Cuiviénen, dal Silmarillion: appena desti, essi come prima cosa pronunziano una parola, il cui significato è “Guarda la stella!” e contemporaneamente nasce in loro – in embrione – il mito correlato al cielo stellato.

Da dove viene questa passione di Tolkien per la subcreazione – come la chiama lui – di linguaggi tanto complessi da poter essere paragonati alle lingue parlate da noi? Non stiamo parlando di qualche termine inventato qua e là, come vediamo fare alla maggior parte degli scrittori di fantasy, ma di linguaggi veri e propri con cui si potrebbe provare a comunicare efficacemente.

Noi conosciamo Tolkien come brillante narratore di storie, ma prima di questo era un altrettanto brillante filologo. Per lui era estremamente naturale pensare in termini linguistici. Quando immaginò l’evoluzione delle Razze Parlanti nei millenni, concepì anche il modo in cui le loro lingue potevano evolvere, in base agli eventi storici che annotava nelle rispettive cronologie. Comunque, la maggior parte di tutto ciò rimase nella sua testa: in realtà di grammatiche sviluppate a sufficienza ne abbiamo appena due, nessuna delle quali completa al cento per cento.

Concentriamoci allora sugli idiomi parlati dagli elfi. Quali sono le principali lingue elfiche che incontriamo nelle storie ambientate nella Terra di Mezzo? Quali sono le fonti, filologiche e linguistiche, a cui Tolkien si è ispirato per la loro creazione, anche dal punto di vista grafologico?

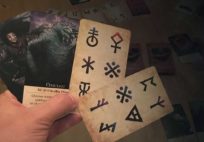

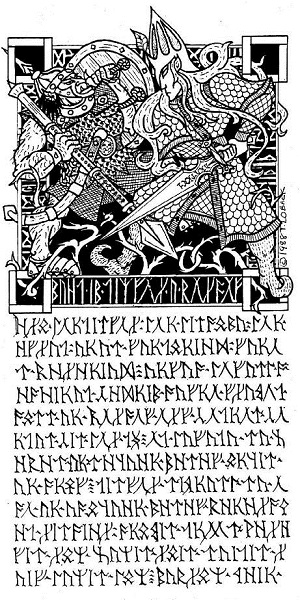

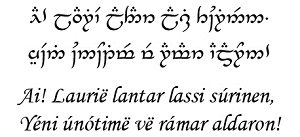

Ne Il Signore degli Anelli, riguardo agli Elfi, leggiamo frasi e dialoghi grazie alle quali sappiamo che esisteva una lingua correntemente parlata, il Sindarin, e un’altra lingua di sapienza usata in rare occasioni e da non molte persone, il Quenya. Il Sindarin, parola che significa “dei Grigi” – in quanto sviluppato proprio dagli Elfi Grigi (Sindar) –, ha sonorità celtiche e una struttura tipica delle lingue nordiche, in cui riecheggia la passione di Tolkien per il gallese. Il Quenya, la lingua “di coloro che parlano” – i Quendi, nome che gli Elfi davano a se stessi – è invece una lingua di casi come il latino, ma ingentilito da influenze sonore prese dal finlandese, altra lingua che il professore trovava meravigliosa. Quanto alla scrittura, Tolkien immaginò un alfabeto runico simile a quello storico, il Cirth, adatto ad essere inciso su superfici dure, e un corsivo calligrafico, costituito dalle cosiddette tengwar, che non è un alfabeto bensì un sistema fonetico, assai complesso da concepire e da descrivere ma meravigliosamente semplice da usare, una volta che se ne masticano i meccanismi di base.

lingua correntemente parlata, il Sindarin, e un’altra lingua di sapienza usata in rare occasioni e da non molte persone, il Quenya. Il Sindarin, parola che significa “dei Grigi” – in quanto sviluppato proprio dagli Elfi Grigi (Sindar) –, ha sonorità celtiche e una struttura tipica delle lingue nordiche, in cui riecheggia la passione di Tolkien per il gallese. Il Quenya, la lingua “di coloro che parlano” – i Quendi, nome che gli Elfi davano a se stessi – è invece una lingua di casi come il latino, ma ingentilito da influenze sonore prese dal finlandese, altra lingua che il professore trovava meravigliosa. Quanto alla scrittura, Tolkien immaginò un alfabeto runico simile a quello storico, il Cirth, adatto ad essere inciso su superfici dure, e un corsivo calligrafico, costituito dalle cosiddette tengwar, che non è un alfabeto bensì un sistema fonetico, assai complesso da concepire e da descrivere ma meravigliosamente semplice da usare, una volta che se ne masticano i meccanismi di base.

Una cosa che mi ha sempre incuriosito riguarda la pronuncia. Al di là della trascrizione secondo il nostro alfabeto, che rende leggibile l’elfico a qualsiasi lettore, ci sono studi che si occupano della dizione? Tolkien ha lasciato scritto qualcosa a riguardo? Cosa ne pensi dell’elfico che sentiamo parlare nei film di Peter Jackson? Puoi fare un raffronto con lo sviluppo del Valyriano e del Dothraki per lo show televisivo de Il Trono di Spade da parte del linguista David Peterson, a partire dai pochissimi vocaboli che leggiamo nei romanzi di George Martin?

Una cosa che mi ha sempre incuriosito riguarda la pronuncia. Al di là della trascrizione secondo il nostro alfabeto, che rende leggibile l’elfico a qualsiasi lettore, ci sono studi che si occupano della dizione? Tolkien ha lasciato scritto qualcosa a riguardo? Cosa ne pensi dell’elfico che sentiamo parlare nei film di Peter Jackson? Puoi fare un raffronto con lo sviluppo del Valyriano e del Dothraki per lo show televisivo de Il Trono di Spade da parte del linguista David Peterson, a partire dai pochissimi vocaboli che leggiamo nei romanzi di George Martin?

Nelle appendici de Il Signore degli Anelli ci sono note precise riguardanti la pronunzia e l’accentuazione, per cui quel versante è uno dei pochi in cui possiamo stare tranquilli ed evitare le speculazioni intellettuali! Per i film di Jackson in lingua originale si è usata molta cura per la dizione, tanto che gli attori si sono sottoposti ad addestramenti specifici e parlano tutti un ottimo elfico. Quanto a Peterson, nel suo campo è indubbiamente geniale, ma va tenuto presente che lavora in modo molto diverso da Tolkien. Lui ha sviluppato le lingue sulla base delle narrazioni di Martin ma costruendole, a parte e non in relazione alla storia dei popoli. Il bello delle lingue della Terra di Mezzo è che c’è Tolkien dentro. Ma concorderete tutti con me che senza il Dothraki e il Valyriano certe scene della serie televisiva sarebbero molto meno d’effetto.

Perché si dovrebbe “perder tempo” a studiare le lingue degli elfi della Terra di Mezzo? Che utilità hanno, rispetto a una lingua straniera viva o a una lingua antica storica?

Ammetto che il dubbio possa venire e debbo ricordare che, purtroppo, è capitato che qualcuno parlasse con convinzione di “tempo perso”. In realtà i motivi ci sono e sono anche fondati, secondo me. Intanto si tratta di lingue belle, gradevoli da ascoltare, il che è già di per sé degno – c’è sempre bisogno di bellezza a questo mondo. Poi, sono le creazioni di un linguista di talento, e a ripercorrere le orme dei geni di solito c’è da guadagnarci in cultura. Ma il motivo principale è che attraverso lo studio delle lingue ci si può davvero avvicinare al sentimento che Tolkien provava quando nella sua mente comparivano le storie della Prima Era, di Númenór e della Guerra dell’Anello. Con ciò non dico affatto che questo sia l’unico modo per apprezzare le opere tolkieniane: dico solo che è quello più prossimo alla reale concezione del professore. Se questo è poco…

Per concludere, quale suggerimento daresti a chi volesse avvicinarsi al mondo delle lingue di Tolkien?

Per concludere, quale suggerimento daresti a chi volesse avvicinarsi al mondo delle lingue di Tolkien?

Intanto avanzo una richiesta di tutto cuore: tenere ben presente la differenza fra traduzione e trascrizione. Moltissimi in questi anni ci hanno chiesto di tradurre nomi, parole o frasi, ma in realtà le volevano soltanto scritte in tengwar. Se scrivo la parola “foglia” in tengwar, anche un elfo di Valinor leggerebbe “foglia”; se invece dovessi tradurla in elfico, scriverei “lassë”. Detto questo, studiare il Quenya o il Sindarin non è molto più complesso che studiare una qualsiasi lingua straniera. Inoltre in rete si trovano, oltre a materiali didattici validissimi (su tutti il sito web Ardalambion, che è un punto di riferimento), tanti esperti a vari livelli che sono ben felici di essere d’aiuto con le loro risposte – sempre che ci si ricordi di evitare l’equivoco traduzioni/trascrizioni, beninteso! Infine, se si cerca materiale sull’elfico nel web, fate attenzione a che sia effettivamente l’elfico di Tolkien e non qualcosa di realizzato per giochi di ruolo o altre ambientazioni.

Non posso fare altro che farti i complimenti e ringraziarti a nome della redazione di Isola Illyon per aver messo a disposizione la tua competenza. Per concludere, faresti un saluto in elfico ai nostri lettori?

In buon Quenya, nei Tempi Remoti, un elfo benvolente avrebbe salutato tutti con la formula Anar caluva tiereldannar, “il sole splenda sui vostri sentieri”. Mi raccomando, in caluva l’accento sulla prima a! A presto e grazie a voi!

– Michele Martinelli –